《千里江山图》是北宋王希孟创作的绢本设色画,现收藏于北京故宫博物院。该作品通过长卷形式,以烟波浩渺的江河、层峦起伏的群山构成一幅美妙的江南山水图,立足传统,画面细致入微。5月26日,“国粹经典 翰墨流香”《中华传统文化百部经典》教育推广活动之“又见宋潮”系列活动以“趣味阅读+互动闯关”的方式,从人文内涵、艺术鉴赏、创作故事等角度带读者赏析该画作。

在中国山水画的设色中,大体可分青绿和浅绛两种基调。青绿山水是最古老的设色方式,特点是色彩浓丽、装饰性强,《千里江山图》便是其代表。画作近处的山头呈现绿色,远处的山头呈现蓝色,而提炼这两种颜色的矿石分别是孔雀石和蓝铜矿。“手绘青绿”环节介绍了画作所使用的矿物颜料和上色方法,现场提供石绿、石青等矿物颜料和《千里江山图》局部线稿图。从墨稿打底、赭石红上色、第一遍石绿上色、第二遍石绿上色到最后的石青上色,读者通过线稿图上色体验深入了解了王希孟如何循序渐进地绘制这幅层次分明、色彩明亮的恢宏画卷。

宋代的园林建筑、叠山理水、植物造景等方面技术有了长足发展。《千里江山图》把优美的自然景观与人工建筑景致结合起来,与宋代追求意境与写实主义的艺术风格相一致。“行居山水”环节分门别类地介绍了画作中的宋式住宅、园林、寺观以及船、桥。读者通过细致观察画中所绘,识别各具特色的建筑布局和结构,生动形象地了解了宋代建筑和船只样式,仿佛行居山水间,烟波浩渺,悠悠如是。

《千里江山图》近十二米长,在如此超大幅画中,不仅有宏阔辽远的山水,还有细微如尘的人物。参考图书《千里江山图:大宋的颜色》对《千里江山图》内容章节的划分思路,活动选取画作的第一段,引导读者以寻找画中山水、人物场景的方式,更深入地了解作者的创作手法和思想。第一处松树群、第一个行人、第一户民居、“鸥鹭山庄”附近的飞鸟群、波浪桥上的驴、“不合时宜的桥”……读者通过细细找寻11个具有代表意义的场景,仿佛真正走进画中“游览”,感受画中场景的可行、可游、可居。

微课堂从“何以是少年天才画家王希孟绘制了这幅传世名画”讲起,介绍了《千里江山图》的创作背景、画作类型、历代递藏等,通过巧妙设置原创情景对话演绎串联起“何以少年”“所藏何处”“为何青绿”三个部分的知识,并邀请读者与馆员共同演绎情景对话,一同徒步山水青绿间,探寻绢纸外的故事。

“又见宋潮”之走近传世名画《千里江山图》(上篇)首次探索了将阅读互动与国画赏析相结合的活动形式,带领读者初步了解赏析《千里江山图》的思路。下期活动将运用山水画的赏析方法,并根据该画作各部分的艺术特点,以远望其势和近看其质的思路,带领读者细细品读该画作,感受中国传统绘画艺术的无穷魅力。

读者体验《千里江山图》线稿(局部)逐层上色

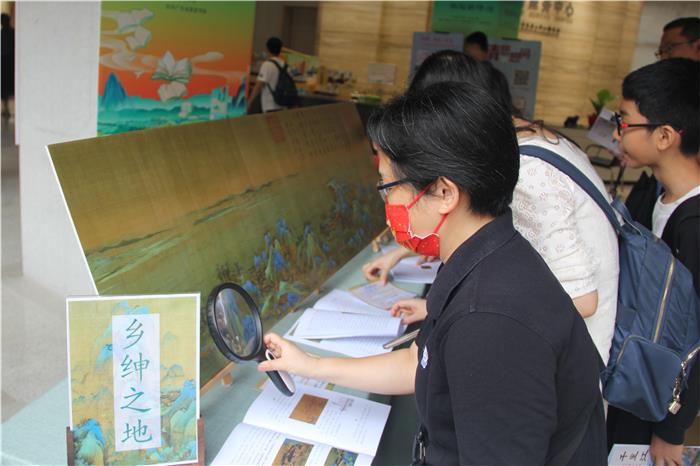

读者参与互动挑战前认真阅读活动手册

读者细细找寻《千里江山图》第一段中的场景

读者参与“江山画中人”情景对话演绎

活动结束后读者在自媒体平台分享活动心得