3月1日,在第二十六个全国爱耳日即将到来之际,由中国聋人协会、广东省聋人协会联合主办,广东省立中山图书馆、杭州市余杭区启航公益服务中心联合承办,广东省残疾人公益基金会支持的“我们益起听”听力大讲堂在广东省立中山图书馆举行。活动吸引了广州市听障人士及其家属、听力行业专家、康复心理学者等社会各界人士参与。

凝聚社会共识,构建社会支持体系

2025年全国爱耳日的主题是“健康聆听,无碍沟通”,恰与我国《“十四五”残疾人保障和发展规划》中提出的“构建全链条康复服务体系”同频共振,不仅强调了听力健康的重要性,更呼吁全社会共同关注听障群体的需求,帮助他们更好地融入社会,更好地享受公共文化服务。

活动伊始,中国聋人协会主席范宜涛致辞,提出三项倡议:一是加强听力健康的宣传教育,提高公众对听力障碍的认识和理解,推动信息无障碍标准化建设;二是深化科技人文融合,推动听力康复技术的创新和应用;三是构建社会支持共同体,加强听障人士的心理支持和社会融入。这三项倡议不仅系统规划了听障康复事业的发展路径,更为构建具有温度与人文关怀的包容性社会筑牢了实践基础。

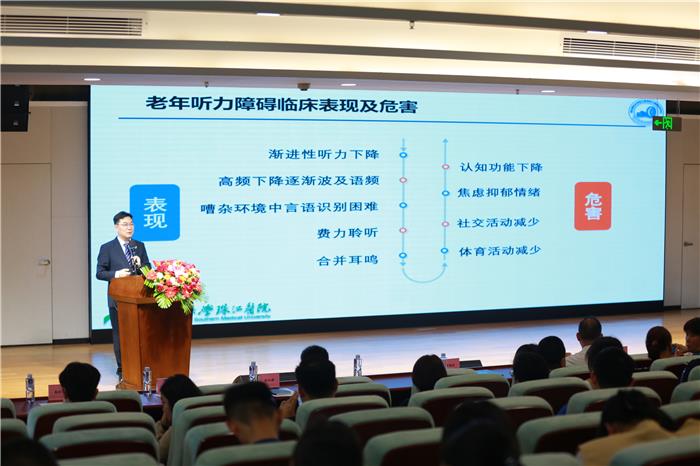

在专题研讨环节,来自听力康复、医学、心理学等领域专家结合最新研究成果和实际案例,为听障家庭提供了宝贵的指导意见。心理咨询专家张丽娜在讲座中深入分析了成人听障在语言康复、心理等方面的挑战,强调开发定制化康复课程的同时,专业心理干预也必不可少,而心理支持是听障人士融入社会的重要桥梁。南方医科大学珠江医院的张宏征教授则聚焦老年性听力障碍,指出其发病率高且危害显著,康复措施需借助助听器、人工耳蜗等技术手段,以及系统的听觉和言语康复训练,以全面提升言语理解和表达能力。

科技赋能,构建无碍沟通新未来

资深听力学专家银力教授在讲座中指出,老年聋患者接受干预增多,人工耳蜗植入者数量上升且需求提高,医疗技术的进步使得部分耳聋类型具备了治愈的可能性。新形势下,听障康复在人口结构、医疗技术、社会支持等多方面呈现新态势,康复选择也更加多元化。科技创新企业代表谢伟钦分享了AI技术在听障群体中的广泛应用及未来前景。智能手机系统、APP以及AI大模型技术正在为听障人士打造更便捷、高效的沟通方式。例如,实时语音转文字技术、智能助听器等创新产品,显著提升了他们的生活质量,为构建无障碍社会奠定了基础。

科技的赋能,让听障康复不再局限于生理层面的改善,而是向心理支持、社会融入等方面多维度延伸。听障人士与专家们围绕“听障人士当下的困惑和未来前景展望”展开讨论。听障人士分享了他们在日常生活、工作和社交中的种种挑战,专家们则耐心倾听并答疑解惑。通过面对面的交流,听障人士不仅获得了专业的指导,还实现了情感的连接和信息的共享互助,为未来的康复之路注入了新动力。

健康聆听,无碍沟通。未来,需进一步完善公共文化服务体系,推动社会融合与公众参与,助力听障群体更好地融入社会,构建更加包容的社会环境,让每一个人都能平等享受文化发展的成果。

中国聋人协会主席范宜涛致辞中提出三大倡议

听力学专家银力教授对当下听力康复提出畅想

南方医科大学珠江医院张宏征教授聚焦老年性听力障碍从医学角度探讨助听设备的差别

来自听力康复、医学、心理学等领域专家探讨听障人士当下的困惑和未来前景展望