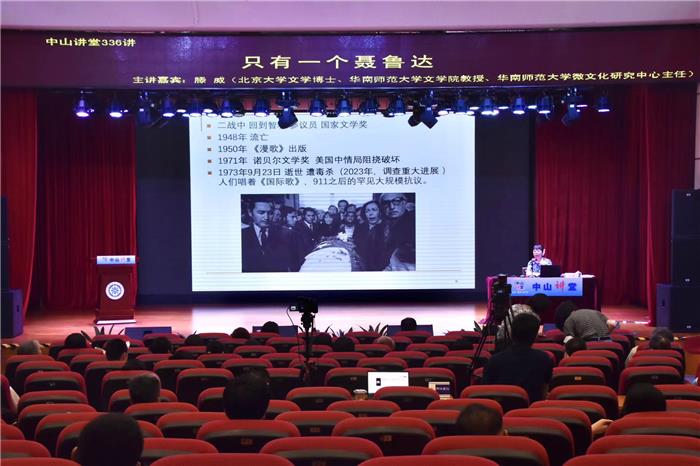

文学是人类情感和思想的载体,而诗歌是文学的春花与冠冕。在智利,有一位诗人以其独特的艺术视角和深邃的思想情感,将生活谱成诗歌,他就是巴勃罗·聂鲁达。他的诗歌饱含对生活的热爱、对自然的赞美以及对社会的深刻洞察,展现了一个诗人对世界的细腻感受和深沉思考。1971年,因其诗歌“具有自然力般的作用,复苏了一个大陆的命运与梦想”,荣获诺贝尔文学奖。今年是聂鲁达诞辰120周年,为了纪念这位传奇的诗人,8月3日上午,“中山讲堂”第336讲特邀华南师范大学文学院教授滕威,为读者讲述聂鲁达的诗歌创作理论,与读者一同领略诗歌的魅力。

滕威,北京大学文学博士,华南师范大学文学院教授,华南师范大学微文化研究中心主任;曾为2013-2014年度哈佛-燕京访问学者,2023年春季中山大学人文高等研究院特邀青年访问学者;主要研究领域为文化研究、翻译研究、西班牙语文学与文化等,出版有著作《边境之南:拉丁美洲文学汉译与中国当代文学》,并与赵振江教授合著《山岩上的肖像——聂鲁达的爱情·诗歌·革命》,与戴锦华教授合著《简·爱的光影转世》等。

1921年,聂鲁达到圣地亚哥求学,在智利大学教育学院攻读法语教育学位,彼时,爱与自然成为他不倦的书写对象;1923年,他出版了第一本诗集《黄昏》;1924年,由于热烈的恋情与贫穷的窘困交织,他品尝到了爱情的炽热与痛苦,第一部代表作《二十首情诗和一支绝望的歌》横空出世,从此他开始了对爱情时而欢愉、时而绝望的表达;1927年起,他在外交界供职,先后任多个国家的领事;1937年奔走于巴黎和拉丁美洲之间,呼吁各国人民声援西班牙人民的反法西斯斗争;第二次世界大战期间,苏联人民正在与法西斯浴血奋战,聂鲁达到处演说,呼吁人们援助苏联人民的卫国战争;1973年9月23日,聂鲁达遭毒杀逝世,人们唱着《国际歌》表达愤恨与抗议,送别这位为自由而战的诗人。

讲座中,滕威提到了聂鲁达的名言:“义务和爱情是我的两只翅膀。”这句话揭示了聂鲁达诗歌创作的两大主题——对人民的责任感和对爱情的颂扬。他的诗歌既表达了对爱情的深刻感悟,也反映了他对政治和社会变革的关注。特别是在西班牙内战爆发后,聂鲁达的政治立场和诗歌创作都发生了显著转变,他的作品《西班牙在我心中》就是具体的体现。此外,聂鲁达的流亡经历和对社会正义的追求,也在其后期作品《漫歌》中得到了深刻展现。在诗歌的天地里,他走上了一条爱与革命并行的道路,也因此成为“人民的诗人”。

滕威强调,聂鲁达认为一个诗人不能忘记本国人民的斗争,这不是因为任何教条,而是因为他的责任。如果一个诗人对人民没有责任感,就写不出任何好诗来。正如他所说的,“诗歌创作永远是一种和平行动,它像猫一样有七条命……它逃脱了所有这些谋害事件,把脸洗得干干净净,而且发出米粒一样灿烂的微笑。”聂鲁达虽已离去,但他的诗歌和精神将继续激励着世人,追寻爱与和平的真谛。

滕威妙趣横生的讲述不仅让现场读者意犹未尽,也吸引了众多网友线上观看。直播间许多读者积极评论互动,表达对讲座的喜爱。希望本场讲座让更多人了解聂鲁达,让诗歌的力量在每个人心中生根发芽。

2024年8月3日,“中山讲堂”336讲在我馆举行

滕威主讲“中山讲堂”336讲:只有一个聂鲁达

许多读者在本场讲座直播间积极互动