两千多年前,西汉的使者携带黄金和各色丝绸前往中南半岛和南亚地区的古国购买当地的明珠异物,海上丝绸之路自此成为古代世界经济发展的大动脉。除了丝绸、瓷器、香料、茶叶等不可替代的商品外,黄金、白银等贵金属制品也在海上丝绸之路的不同阶段发挥着重要作用。在时间的长河中,这些金银制品在品类上有什么变化、扮演着怎样的角色、映照了怎样的历史变迁?6月22日上午,“中山讲堂”第333讲特邀曾任“南海Ⅰ号”考古项目领队之一的魏峻教授,依托考古发现,从海洋贵金属贸易入手,带领读者开启一趟独特的海上丝绸之路时空之旅。

魏峻是国务院特殊津贴专家、国家文物局专家组专家、复旦大学文物与博物馆学系教授、博士生导师,主要从事海洋考古、海上丝绸之路考古、博物馆管理研究;曾入选中宣部“四个一批”人才、国家“万人计划”哲学社会科学领军人才、全国先进工作者以及“广东特支计划”宣传思想文化领军人才;获文化部创新奖、国家文物局科学技术与创新奖一等奖、田野考古奖一等奖等科研奖项;出版有《新石器时代考古》《“南海Ⅰ号”船说:从中国水下考古看海上丝绸之路》等著作。

魏峻明晰了海上丝绸之路的概念,即公元前三世纪晚期至十九世纪中期之间,连接太平洋西岸、印度洋北岸和西岸古代国家和地区(十六世纪之后扩展至欧美地区)的海洋交流通道,并结合地图,从空间上让读者对具体的航路有了初步了解。以时间为线索,魏峻将海上丝绸之路大致划分成三个阶段,同时结合对应阶段考古发现的各类金银制品实物及文献资料,详细梳理海洋贵金属贸易的历史演变和发展。

海上丝绸之路的第一阶段约在公元前三世纪晚期至公元七世纪早期,这是海上丝绸之路的形成期,也是陆海丝绸之路的并行阶段。从南越王墓、山东青州西辛齐国、遂溪窖藏等地出土的金银制品来看,本阶段的贵金属贸易品类多元,多以容器、饰物、货币形态出现,且在形制、纹饰上有明显外来元素痕迹。第二阶段约在七世纪中期至十五世纪末期,这是海上丝绸之路的发展时期,黑石号沉船、印坦沉船等出水的文物表明,这一时期的海洋贵金属贸易中虽然仍有各类金属容器,但饰品和货币的占比大幅提升了。南海I号上也出水了总重达三百多公斤的金叶子、碎金和银锭、碎银块。第三阶段约在十六世纪初期至十九世纪中晚期,这是海上丝绸之路走向全球化的开端。此时中国与域外各国的接触更加频繁,海外买家往往直接向中国本地商人订购金银制品。中国生产的金银容器和装饰品域外风格越发显著,成为中国外贸艺术品的重要组成部分。但最引人瞩目的贵金属贸易还是白银,作为货币的白银从英、美、日各国持续单向输入中国,直到英美向中国走私鸦片后才有所改变。白银在这一阶段的流入和流出过程,也成为中国近代史的重要研究对象。

整场讲座,魏峻教授旁征博引、侃侃而谈,对展示出来的文物如数家珍,引发了听众对古代航海活动及考古行业的极大兴趣和深入思考。本次讲座也同步在线上直播,共吸引约3.4万人次观看。

6月22日,“中山讲堂”第333讲在我馆一号报告厅举办

魏峻主讲“黄金之海:考古视野下的海洋贵金属贸易”

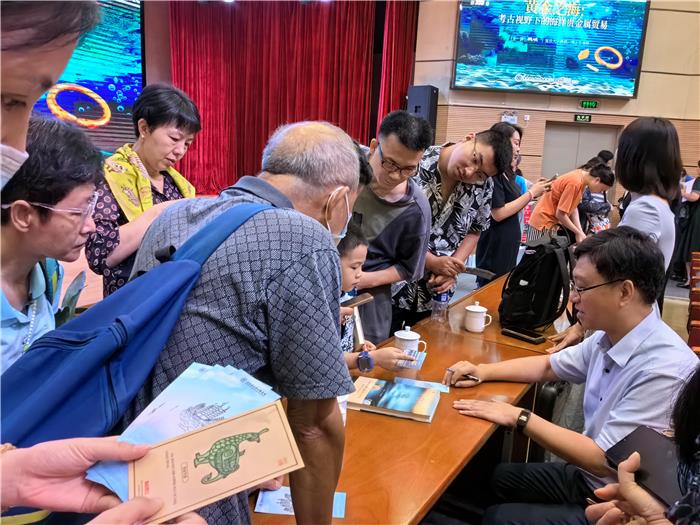

听众积极与嘉宾互动交流